浅井延彦

上荻歯科医院 院長

日本歯科大学を卒業し、上荻歯科医院の院長を務めている。豊富な知識と経験を持ち、日本口腔インプラント学会、顎咬合学会、日本メタルフリー歯科学会に所属し、最新の歯科医療技術の研鑽に励む。

コラム

コラム「歯周病は、歯茎の病気でしょ?」「口の中だけの問題だと思っていた」――そう考えている方は少なくないかもしれません。しかし、近年の研究により、歯周病は単にお口の中のトラブルに留まらず、全身の様々な疾患と深く関連していることが明らかになってきました。この記事では、見過ごされがちな歯周病が、私たちの身体全体にどのようなリスクをもたらすのか、そのメカニズムと対策について詳しく解説します。

歯周病は、歯垢(プラーク)の中に潜む歯周病菌によって引き起こされる感染症です。初期には自覚症状がほとんどなく、歯茎の腫れや出血といった症状が現れたときには、すでに進行しているケースも少なくありません。進行すると歯を支える骨(歯槽骨)が溶けてしまい、最終的には歯が抜け落ちてしまうこともある、非常に怖い病気です。

この「静かに進行する」という特徴から、歯周病は「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」とも呼ばれています。そして、このサイレントキラーの影響は、口腔内だけに留まらないのです。

では、なぜお口の中の病気である歯周病が、全身の健康に影響を及ぼすのでしょうか。その主なメカニズムは以下の2つです。

歯周病が進行すると、歯と歯茎の間の溝(歯周ポケット)が深くなり、炎症が起こります。この炎症部分の毛細血管から、歯周病菌そのものや、歯周病菌が産生する毒素(LPS:リポ多糖など)が血液中に侵入し、全身へと運ばれていきます。

歯周病による慢性的な炎症は、サイトカインなどの炎症性物質を産生させます。これらの炎症性物質もまた、血流に乗って全身を巡り、各地で新たな炎症を引き起こしたり、既存の疾患を悪化させたりする原因となります。

歯周病菌や炎症性物質が全身に影響を及ぼすことで、以下のような様々な全身疾患のリスクを高めることが研究で示唆されています。

歯周病と糖尿病は、相互に悪影響を及ぼし合う「双方向の関係」にあることが知られています。

【歯周病が糖尿病を悪化させるメカニズム】

歯周病による炎症は、インスリンの働きを妨げる物質(TNF-αなど)の産生を促します。これにより、血糖コントロールが悪化し、糖尿病の症状を進行させる可能性があります。

【糖尿病が歯周病を悪化させるメカニズム】

糖尿病患者は、免疫機能の低下や高血糖による組織の脆弱化などにより、歯周病にかかりやすく、また進行しやすい傾向があります。

糖尿病の患者さんは、歯周病の治療をしっかり行うことで血糖コントロールが改善するケースも報告されており、両者の密接な関連性がうかがえます。

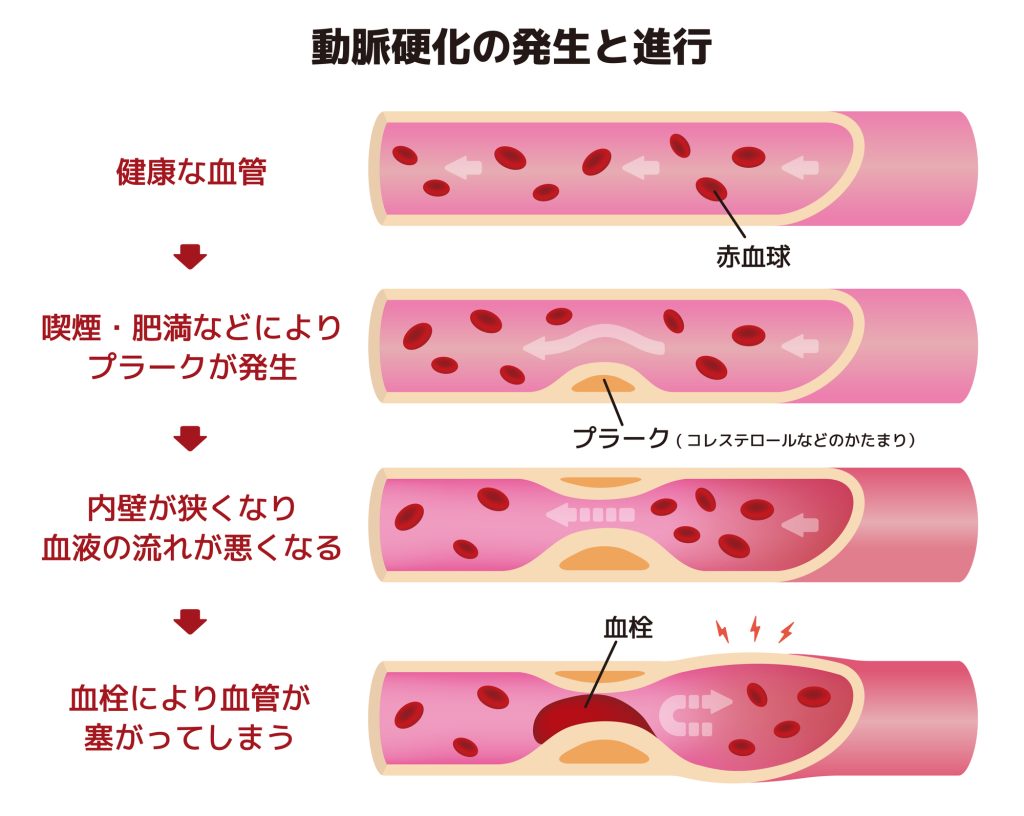

歯周病菌が血流に入り込むと、血管壁に付着して炎症を引き起こし、アテローム性プラーク(粥状の隆起)の形成を促進することがあります。これが動脈硬化の原因となり、進行すると血管が狭窄したり詰まったりして、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる重大な疾患を引き起こすリスクを高めます。実際に、歯周病患者はそうでない人に比べて、心血管疾患の発症リスクが高いという研究結果が多数報告されています。

特に高齢者や免疫力の低下している方において、歯周病菌を含む唾液や食べ物が誤って気管に入ってしまうこと(誤嚥)で、誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが高まります。口腔内の細菌が多いほど、誤嚥性肺炎の発症リスクや重症化リスクが高まると言われています。

妊娠中の女性が歯周病にかかっていると、血中の炎症性物質や歯周病菌が胎盤を通じて胎児に影響を与え、低体重児出産や早産のリスクを高めることが指摘されています。妊娠中はホルモンバランスの変化により歯周病が悪化しやすいため、特に注意が必要です。

関節リウマチは、免疫異常によって関節に炎症が起こり、痛みや腫れ、変形などを引き起こす自己免疫疾患です。歯周病の原因菌の一つであるP.g菌(ポルフィロモナス・ジンジバリス)が産生する酵素が、関節リウマチの発症や進行に関与している可能性が研究されています。歯周病治療が関節リウマチの症状改善に繋がったという報告もあります。

近年、歯周病とアルツハイマー型認知症との関連性も注目されています。歯周病菌が脳内に侵入し、アミロイドβタンパク質の蓄積を促進することで、認知症の発症や進行に関与する可能性が研究されています。また、歯を失うことで咀嚼機能が低下し、脳への刺激が減少することも、認知機能低下の一因と考えられています。

上記以外にも、歯周病は骨粗しょう症の進行を早めたり、慢性腎臓病の悪化に関与したりする可能性などが指摘されています。

歯周病が全身に及ぼすリスクを理解した上で、私たちはどのように対策を講じれば良いのでしょうか。

歯周病予防の基本は、毎日の丁寧な歯磨きです。

【歯ブラシ】

歯と歯茎の境目や歯周ポケットに毛先が届くように、適切な角度で細かく動かしましょう。

【デンタルフロス・歯間ブラシ】

歯ブラシだけでは落としきれない、歯と歯の間のプラークを除去するために必須です。

【舌クリーナー】

舌の表面にも細菌は付着するため、舌清掃も口臭予防や細菌数の減少に有効です。

歯科医院で、自分に合った清掃用具の選び方や正しい使い方について指導を受けることが重要です。

セルフケアだけでは落としきれないプラークや歯石は、歯科医院で専門的なクリーニング(PMTC:プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)を受けることで除去できます。また、定期的な検診により、歯周病の早期発見・早期治療が可能になります。自覚症状がなくても、3ヶ月~半年に一度は歯科検診を受けることをおすすめします。

歯周病は、初期の段階であれば比較的簡単な治療で改善が見込めます。しかし、進行してしまうと治療が複雑になり、期間も費用もかかります。そして何より、全身への悪影響が大きくなる前に食い止めることが重要です。歯茎の腫れ、出血、口臭、歯がグラグラするといった症状に気づいたら、すぐに歯科医院を受診しましょう。

喫煙は歯周病の最大のリスクファクターの一つであり、進行を早め、治療効果を妨げます。禁煙は歯周病予防・治療において非常に重要です。また、バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動、ストレス管理など、健康的な生活習慣は免疫力を高め、歯周病の進行を抑制するのに役立ちます。

糖尿病や心血管疾患などの持病がある方は、主治医と歯科医師が連携を取り、情報を共有しながら治療を進めることが重要です。口腔内の状態が全身疾患に影響を与えることを理解し、歯科治療にも積極的に取り組みましょう。

歯周病は、もはやお口の中だけの問題ではありません。全身の様々な疾患と密接に関連し、私たちの健康寿命を脅かす可能性を秘めています。しかし、歯周病は予防可能であり、早期に発見し適切な治療を行えば進行をコントロールできる病気でもあります。

「たかが歯周病」と安易に考えず、日々の丁寧なセルフケアと定期的なプロフェッショナルケアを実践し、お口の健康を守ることが、ひいては全身の健康を守り、質の高い生活を送るための重要な鍵となるのです。この機会に、ご自身の口腔ケアを見直し、積極的に歯周病予防に取り組んでみてはいかがでしょうか。